近日,大連化物所化學反應動力學全國重點實驗室董文銳研究員與楊學明院士實驗團隊,聯合傅碧娜研究員和張東輝院士理論團隊,在大氣自由基反應動力學研究領域取得新進展。研究團隊發現syn-CH3CHOO與水的反應速率比文獻報道值快了兩個數量級,這一發現為深入理解大氣中syn-CH3CHOO清除機制及OH自由基生成途徑提供了重要依據。

syn-CH3CHOO是丙烯和2-烯烴類化合物經臭氧分解產生的重要中間體,在冬季和夏季分別占克里奇中間體總濃度的75%至79%和25%至77%。作為結構最簡單的syn-構型克里奇中間體,syn-CH3CHOO常被用作研究OH自由基生成的模型體系。傳統觀點認為,烯烴臭氧氧化過程中產生的克里奇中間體(特別是syn-CH3CHOO)的單分子解離是夜間OH自由基的主要來源。然而,關于syn-CH3CHOO與水的雙分子反應速率一直存在顯著爭議,理論計算結果差異高達兩個數量級。這種不確定性主要源于該反應的高維度、高復雜性以及傳統理論模型的局限性。同時,由于實驗測量的靈敏度與構象異構體選擇的性限制,目前只有反應速率的上限值見諸報道。

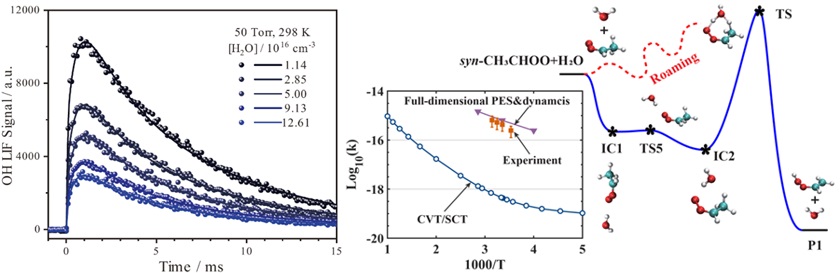

本工作中,研究團隊采用自主研發的高重頻時間分辨激光誘導熒光技術,結合基于基本不變量-神經網絡方法構建的高精度全維(27維)勢能面與動力學計算,發現syn-CH3CHOO與H2O的反應速率常數比先前傳統理論預測的最大值高出約兩個數量級。這一加速效應源于反應入口通道中復雜中間體結構和強長程偶極-偶極相互作用導致的“漫游機理”。研究表明,在典型大氣環境(相對濕度50%)下,syn-CH3CHOO與水蒸氣的雙分子反應對其總消耗的影響程度與生成OH自由基的單分子分解途徑相當。

這一發現表明,傳統認為的“單分子分解主導syn-CH3CHOO清除”的觀點需要重新審視,該研究結果凸顯了精確實驗測量與全維動力學模擬相結合的重要性,將提升對復雜化學反應的預測能力和準確性。更廣泛地看,“漫游機理”可能普遍存在于涉及復雜長程相互作用的化學反應中,這一認識對燃燒化學、天體化學等多個領域具有重要意義。

相關研究成果以“Reactivity of?syn-CH3CHOOwith H2O? enhanced through a roaming mechanism in the entrance channel”為題,發表在《自然-化學》(Nature Chemistry)上。該工作的共同第一作者為大連化物所2508組已畢業博士劉義強和1113組聯合培養博士研究生劉利杰。該研究得到國家自然科學基金、科技部科技創新2030-重大項目、中國科學院科研儀器設備研制等項目的資助。